「京都の通り、ひととおり」も10通り目となりました!

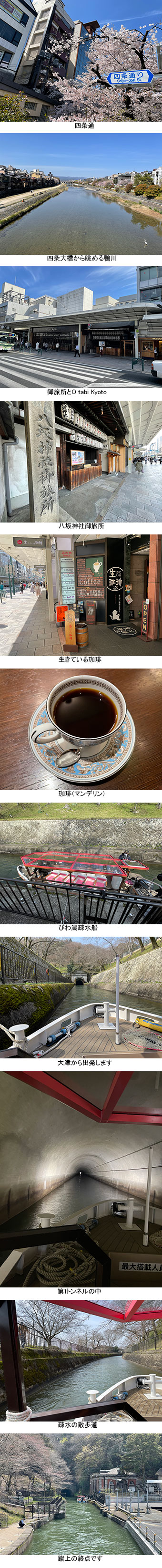

今回は、誰もが行ったことがある四条通りです!

四条通は平安京の四条大路に該当します。東は八坂神社、西は西京区の松尾大社までの約7キロです。とても長いので今回は、八坂神社の前から西へ、四条烏丸まで歩きました。

祇園の交差点の八坂神社西楼門の階段を上って境内に向かう人がひっきりなしで、境内を抜けて円山公園のしだれ桜を見に行く方が多かったです。四条通を歩いていると、和服を着ている観光客や春休み中の学生さんの姿が多く見られました。

コロナの影響で閉店してしまった店舗も目立ちますが、以前は平日を休んでいるお店も多かったですが、現在は営業しているところがほとんどでした。和菓子や抹茶スイーツのお店、お土産屋さんは混んでいて、なんだか懐かしかったです。今月24日まで南座で3年ぶりの都をどりが開催中のため、四条通にはあちらこちらに提灯が飾られていて華やかです。

鴨川の四条大橋を渡って、四条河原町の交差点へ。四条河原町の交差点といえば、かつての京都の有名な待ち合わせスポット「四条阪急前」ではないでしょうか?四条河原町阪急は、2010年閉店し、2011年に京都マルイになり、去年5月家電量販店のエディオンなどが入る「京都河原町ガーデン」になりました。四条河原町のバス停も混んでいて、路線図とにらめっこしている人やバス停で行先案内してくださるスタッフの姿を久しぶりに見ました。

四条通の南側の歩道を新京極通まで行きましょう。八坂神社御旅所という幅10mに満たないお社が2つあって、その間に「O tabi Kyoto」というお土産屋さんがあります。八坂神社の権禰宜・東條貴史(たかふみ)さんに久しぶりにお会いして、詳しく教えていただきました。御旅所は、7月17日の祇園祭の神幸祭の時にお神輿が渡御した後、その神輿の御霊をお移しして鎮まっていただき、御霊をお祀りする社殿です。7月17日の神幸祭から24日の還幸祭まで、休まれる社殿です。祇園祭の前祭の山鉾巡行の後、八坂神社から三基のお神輿が夜に御旅所に着き、24日の朝、後祭の山鉾巡行があり、夕方から神様が八坂神社に帰るのが還幸祭です。この期間、お土産屋さんである O tabi Kyotoはお休みになり、売り物や棚をすべて出して、お神輿置き場になります。

続いては、麩屋町(ふやちょう)通りと富小路(とみのこうじ)通りの間に向かいます。

何度もお邪魔したことのある地下1階にある喫茶店「生きている珈琲」です。この気になるお店の名前は、東京・赤坂にある有名な喫茶店「コヒア アラビカ」の看板に「生きている珈琲」と書かれていて、これを使えるようお願いされたとのことです。

2011年1月オープンのお店は、50席(完全分煙の喫煙席が13席ほど)。ホットコーヒー18種類、アイスコーヒー3種類で、メニューには、コク(こってり)かキレ(サッパリ)などをグラフにされています。さらには珈琲豆の味の違いが分かりやすいように、文章が長くなりすぎないように、日本の女優さんに例えていらっしゃいます。例えば・・・

ブラジル:軽くてすっきりした味でみんな大好き「吉永小百合さん」

コロンビア:苦みもコクも楽しめるバランス系「宮沢りえさん」

マンデリン:ホロ苦で濃いテイスト「夏木マリさん」

小林店長は、「毎回1秒2秒というところで焙煎を変えたりしていますので、常に探求していくというか、変化を恐れずにコーヒーを楽しみながら提供していきたいと思いますので、コーヒーを楽しみに来ていただければなと思っております。」とおっしゃっていました。

四条通は、2015年に車道の片側1車線になり、歩道が広くなり歩きやすくなりました。1番しょっちゅう通る道なので、大発見というわけではありませんでしたが、昔と今の変化を感じながら歩いてみてはいかがでしょうか?

「シンゴのビビビッ!ときたぞ」では、大津市出身で京都市内に8年間通った自称「大津・京都友好親善大使」の私が、今年で5年目を迎えた「びわ湖疏水船」に乗ってきました!

そもそも「琵琶湖疏水」とは、都が東京になってしまった明治期に、京都の復興策として大津市の琵琶湖から水を引き、その水の力で産業振興を図る計画です。琵琶湖疏水は、運輸、田畑の灌漑、水力発電による街灯などの電気、そして電車などに使われました。明治大正時代も春から秋にかけて観光用の船が人気でした。しかし、鉄道や自動車が発達すると、昭和26年に琵琶湖疏水の舟運がなくなっていました。

しかし、2018年の春に67年ぶりに復活し、今年の春で5年目。春と秋に運航され全期間の通算乗船率95%で、特に桜やもみじの時期は予約が取れない人気です。そんな中今年はGWでもまだ予約が取れるという状況です。

びわ湖疏水船は、大津からの蹴上への「下り」と蹴上から大津への「上り」があるのですが、

今回は、3月の桜が咲く前の時期に「下り」に乗ってきました。大津市の三井寺に近い京阪・三井寺駅から歩いて2分のところが乗り場です。最初に、琵琶湖疏水とは何かという映像を建物の中で見ます。下りは12人乗ることができます。55分間の船旅、大津から出発し、目の前にある第1トンネルに入っていきます。

※ぜひ、You Tube音声でガイドさんの説明のアナウンスをお聴きください。

疏水の水路幅は、通常の部分は6.2m~18.2mですが、トンネル内は約4.5mです。トンネル内はあまり高さがなく、明治の当時、船頭さんがギリギリ頭を打たない高さです。疏水第1トンネルは約2.4キロあります。蹴上までの約55分で7.8キロの旅、最初の20分間はトンネルの中です。

トンネルを出ると、明るい自然いっぱいの景色が広がりました。疏水沿いは遊歩道になっていて、散策している方も多いですし、絵を描いたり写真を撮っている方もいらっしゃいました。風も心地よいです。桜や楓もありますし、地元の方がさらに菜の花、コスモスもご厚意で植えているんだそうです。

ガイドさんは、55分の船旅中50分くらい色々と教えてくださいます。例えば、第2・第3トンネルや、日本初の鉄筋コンクリートの橋の話、天智天皇陵がある話などなど。話を聞きながらきれいな景色を見ていると、あっという間に蹴上に到着です。

人気のびわ湖疏水船の意義について、この事業をしている京都市上下水道局の寺田洋協働推進係長は、「琵琶湖疏水は、豊かな水を使って今の京都が形作られたという歴史を感じていただければと思っております。また、京都と大津を結ぶ観光ルートが皆様に人気となることを祈っております。京都観光と大津の観光と両方を楽しんでいただきたいと思います。疏水船の運行も大津市とも連携してさせていただいていますので、大津の皆様、そして京都の皆様、あと、来られる観光客の皆様にもぜひ楽しんでいただければと思います。」とおっしゃっていました。

びわ湖疏水船では、きれいな景色を見るだけでなく、京都の明治期の歴史を知れました。そして大津の観光もできます。もっと詳しく琵琶湖疏水のことを知りたい方は、地下鉄蹴上駅や南禅寺に近い琵琶湖疏水記念館もおすすめです。

びわ湖疏水船の春の運行は、6月12日までの火曜日水曜日以外で、完全予約制。

運航は、土日などは、下り7便、上り6便。平日は、下り5便、上り4便。

運行時間などは、HPでご確認ください。

5~6月は、疏水の水面に映る青もみじがきれいだそうです。

【シンゴが選んだ京都の曲】

M1 北山杉 / ばんばひろふみ

歌いだしが「四条通をゆっくりと~」ですので、もちろんコレです!

【バックナンバーカレンダー】