京都には魅力的な博物館・美術館がたくさんありますね。

その中でも誰でも間違いなく楽しめるのは、京都国際マンガミュージアムといえるでしょう。

烏丸御池に2006年11月25日にオープンし、10周年を迎えました。

マンガミュージアムは、京都市とマンガ学部がある京都精華大学との共同事業でできた、図書館と博物館の機能両方を持つ日本初のマンガ総合文化施設です。

なので、ただマンガを読むだけの施設ではなく、マンガ文化の研究施設の役割として、たとえば、昔の1枚もののマンガの絵や戦後の貸本などの保存・研究もされています。

紙芝居小屋もあり、紙芝居師さんが、「黄金バット」などの昔なつかしい街頭紙芝居を、平日でも1日2回無料で披露されています。原画などの企画展示などもあり、マンガを「学ぶ」場所となっています。

所蔵されている本の数は約30万点。そのうち25万点は地下に保管され、残りの5万点は本棚に。

本棚は館長の養老孟司さんのベストセラー本「バカの壁」から『マンガの壁』と命名。

マンガの壁にあるマンガ単行本のほとんどは、今は閉店された貸し本屋さんから寄贈されたもので、新しい単行本は、発売から最低でも半年過ぎてから入荷されています。

私が訪れた日は天気がよく、中庭のベンチで「ジョジョの奇妙な冒険」を6冊積んで読んでいる方が。

館内や中庭の好きなところで読めるのに、なぜか立ち読みしている人が多かったです。

こどもの頃に読んだマンガとの再会ができ、マンガを好きな気持ちを思い出させてくれるミュージアムです。

【時間・料金】

入館料は大人800円。なお、年間パスポートは6000円。

開館時間は、朝10時〜夕方6時まで。水曜日はお休みです。

【アクセス】

烏丸御池の交差点すぐ。地下鉄・烏丸御池駅が便利です。

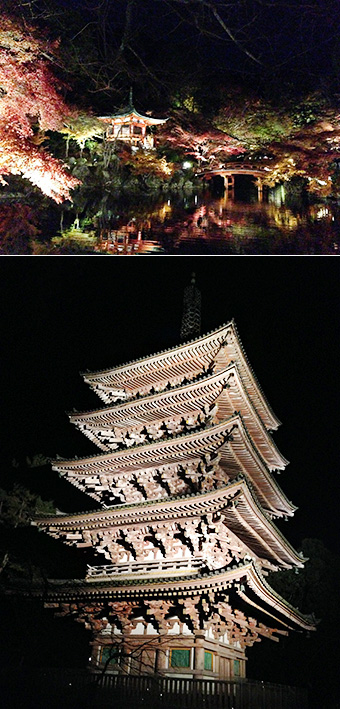

京都では紅葉に合わせて、多くの神社仏閣でライトアップや夜間拝観が行われています。

今回ご紹介するのは、世界文化遺産・醍醐寺の夜間拝観です。

2011年にはじまり、2016年は11月18日〜12月4日に行われます。

醍醐寺の総門を通り、奥へ進んでいくと、道の両端に5〜6メートルごとに灯籠が置かれています。

奥に進めば進むほど、車が行き交う道路から離れていくので、静かな空間になります。

境内を進むと目の前にそびえ立つのは、平安時代に建てられた京都府下最古の建造物、国宝・五重塔です。ライトに力強く照らされています。

夜間拝観時間も、普段どおり修行が行われていて、お経を読む声が聞こえてきます。

お経が聴こえてくる場所が、見所の1つ「弁天池」です。

池の水が鏡のように、紅葉を映し出します。

「美しい空間に身を置いて、ちょっと自分と向き合ってみる。

何も考えずに心を休めるなど、日常を忘れて、いつもと異なる時間を持っていただきたい。」ここが、ライトアップではなく、「夜のお寺で過ごして、心を休めていただきたい」という醍醐寺の夜間拝観への思いなんです。

帰りには、受付のところで「よいお参りでした」「ありがとうございました」とお見送りの言葉をかけてくださいました。

なお、ご注意いただきたいのは事前申込制だということです。

詳しくはホームページをご覧ください。

【アクセスなど】

・地下鉄・醍醐駅から歩いて約10分。

・夜間拝観時間は、午後6時〜8時50分。

すっかり紅葉の季節になりました。今日は、山科にある毘沙門堂門跡をご紹介します。

JRや地下鉄の山科駅から山の方へ歩いて1.3キロ。歩いて20分ほどの場所にあります。

住宅街の坂道を歩いていくと、石段が見えてきます。

毘沙門堂は天台宗五か室門跡のひとつです。

門跡とは、平安時代以後、皇族・貴族などが出家して居住した特定の寺院のことを言います。

元々、毘沙門堂は、西暦703年に行基によって、今の京都市上京区に開かれました。

天台宗を開いた最澄がつくった毘沙門天を祀ることから毘沙門堂と呼ばれます。

その後、度重なる戦乱から苦難の道をたどり、江戸時代に山科に再建されました。

実は、毘沙門堂は、関東からの観光客が多いんです。

JR東海の「そうだ、京都に行こう」キャンペーンのパンフレットの表紙を毘沙門堂が飾ったことがあるからなんだそうです。

毘沙門堂には、約200本のもみじの木と、100株のドウダンツツジがあります。

静かなお寺ですので、じっくりと落ち着いて観賞することができる紅葉スポットです。

執事長の小林祖承さんに「紅葉を見るとどんなことを思いますか?」と尋ねますと、『真っ赤っかではなく、「赤い」くらいが良い。

なかなか紅葉しないものもあるけど、それに共感するものがある。

すぐに赤くなるものはエリートだし、遅れて紅葉したり、紅葉できないまま散ってしまうものもあるわけです。

また、長く色づいたものには「がんばったね」と言ってあげたいし、人生に通じるものがあるんですね。

現代人は何事も「刹那的」になっていますね。

ものの経過を見ることで思いに深みが出てきます。』と、話してくださいました。

小林執事長の話を聞いて、私は、じっくりと紅葉の葉っぱ1枚1枚に思いをはせ、そして自分の人生と照らし合わせながら観賞するのがいいなと思いました。

毘沙門堂は山腹のお寺で気温がより低くなりますので特に温かくしてお出かけください。

お寺の廊下を歩くと足が冷えるので、厚手の靴下がおすすめです。

【アクセス】

・毘沙門堂は、JR・地下鉄山科駅から歩いて20分。

・参拝観時間は朝8時30分〜夕方5時まで。

長岡京があった長岡京市では、毎年11月に「長岡京ガラシャ祭」が開催され、2016年は11月13(日)に行列巡行が行われます。例年5万人の見物客で賑わいます。

ガラシャとは、細川ガラシャのことです。

明智光秀の娘である「玉」は、織田信長の命により、乙訓地域を治めていた戦国大名の細川藤孝の息子、細川忠興に政略的に嫁ぐことになります。

彼女が細川家へ嫁いで数年後に本能寺の変が。

それ以後、玉さんは、歴史の渦に巻き込まれ、貧しく弱い人々に身分の分け隔てを超えた人間愛の心を常に持ち続けます。そして彼女はキリスト教に心の平安を求める中、洗礼を受け、細川ガラシャ夫人と呼ばれるようになりましたが、

関ヶ原の戦いで石田三成の人質になるのを拒み、自害します。

ガラシャが住んでいたのは、今の長岡京市内にあった勝竜寺城。

これが整備され、1992年に勝竜寺城公園が完成しました。

完成を記念して、嫁いできた明智光秀の娘「玉」の再現する行列巡行を開催しようという提案が市民からあり、「長岡京ガラシャ祭」が生まれました。

ガラシャ祭の見所の1つ目は、「歴史文化行列」です。長岡京市にゆかりのある歴史上の人物の行進です。たとえば、清少納言は、枕草子に「鞆岡は笹がおいたる」と書いてあるので、長岡第四小学校の学区の自治会が、清少納言役や侍女役を担当されます。ほかにも、第六小学校の地域には長岡天満宮があるので、菅原道真担当などなど。

見所の2つ目は「興し入れ行列」です。ガラシャや細川忠興などは、一般公募され、公開抽選会で決まります。ガラシャと忠興の応募の条件は、カップルでの応募であることで、結婚間近のカップルの応募が多いそうです。

その他、細川藤孝夫妻、明智光秀夫妻の募集もあります。

JR長岡京駅に近い旧西国街道は、道幅が狭く行列を近くで見られるのでオススメです。

市民の声で誕生した長岡京ガラシャ祭。自治会ごとに役割があり、市民の手で作り上げているお祭りです。今後の目標は、大河ドラマの誘致。

市役所の職員さんも地元の方も力が入っています!

【バックナンバーカレンダー】