京都の朝に体験してみたいことといえば、坐禅体験ではないでしょうか。

祇園にある建仁寺塔頭の両足院では、坐禅体験や禅寺体験などがあります。坐禅体験は、志納料1000円で約1時間です。修学旅行などの団体予約があると、100人を越える時もあるそうです。

まず、時計などの装飾品を外して庭に向かって座ります。「まずは一度やってみましょう」と数分間の坐禅。でも、どうしても色々考えてしまい集中できません。

副住職がおっしゃるには、「日常生活は頭で考えることばかり。頭だけを使うではなく体全体を感じるように。また、邪念が入っても、入ったという風に思わないことが大切。」だと。

私が1番意外だったのは、坐禅は、目を閉じるのではなく軽く開いた状態でするということです。イメージとしては、首を回すときのような表情と感覚です。

足を組む時は、かかとが足の付け根までしっかり付くようにできると理想の姿勢です。体が硬い人は、片方だけでも組んでみてもよいとのこと。片方だけでも体の中心が分かる良い姿勢になれます。

そうしていると、3回目の坐禅は15分間あったそうですが、全く長く感じませんでした。姿勢、呼吸、心が整っている状態だったからかもしれません。

なお、警策(けいさく)は、希望すればいただけます。組んでいた手を合わせていると、左肩に2回、右肩に2回。もちろん痛くないわけではありませんが、体と心のバランスが左右対称になったような気持ちになり、より集中できるようになりました。

坐禅体験をして、日常生活は見たり聞いたり考えたりと、常に頭や体に何かをさせているということを知りました。坐禅はそれらを休ませることになり、「生きている」ということを感じることができました。

【アクセス】

京阪祇園四条駅から歩いて7分

阪急河原町駅から歩いて10分

市バス「東山安井」から歩いて2〜3分。

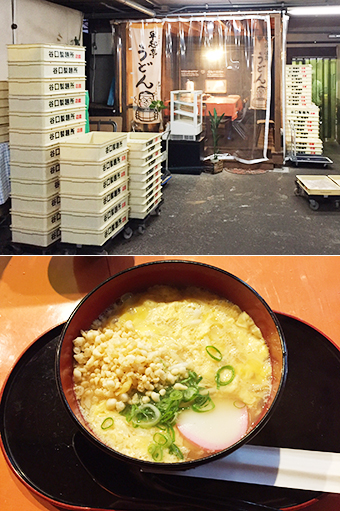

今回ご紹介するのは、毎朝4時から営業されているうどん屋さんです。

京阪・神宮丸太町駅から歩いて10分。冷泉通を歩いていくと、まだ外は真っ暗の中、赤提灯が見えてきて「うどん」と書かれています。

「早起き亭うどん」は、うどんやそばの製麺所の一角にあり、ビニールカーテンで囲われたお店です。朝4時営業開始の理由は、製麺直後の時間だからです。つまり、工場の釜から引き上げたばかりのできたてをその場でいただけます。

一番人気は、「おかあちゃんのうどん」400円です。店主が子どもの頃に受験勉強していた時、製麺所の仕事が忙しく台所に立つことがなかったお母さんがつくってくれた唯一の料理が、卵とじうどんだったそうです。

昔ながらのやわらかいうどんで、徹夜中などでお腹が空いた時でも胃に負担がかからないようなやさしいうどんです。

メニューは、カレーうどんや、きつねうどん、てんぷらうどんなどがあります。

営業時間はお昼1時までです。

【アクセス】

京阪神宮丸太町駅から歩いて10分。

今年も非公開文化財特別公開「京の冬の旅」が始まりました。52回目となる今回は、15か所の神社とお寺で行われています。

その1つ、京都が舞台のドラマなどでよく見る東寺の五重塔をご紹介します。

世界文化遺産で国宝の東寺。五重塔はこれまで3回も(おそらく4回とも)雷による火事で焼けてしまいました。現在の五重塔は、1644年に徳川家光が再建しました。高さ約55メートルで日本一高い木造の塔です。

五重塔は1階のみ見学できます。ちなみに2階より上は吹き抜けのようになっていて、何かがあるわけではありません。

東側から入ると、阿修羅如来のお姿が。北側の不空成就(ふくうじょうじゅ)如来。西側の阿弥陀如来。南側の宝生如来の順に拝見します。

それぞれの仏様が外側を向いていらっしゃっていて、センターには銅像ではなく、心柱があり、描かれているのは大日如来です。つまり、これらで浄土の世界を表しています。

この並びは、東寺の講堂と同じです。講堂の大日如来像が置かれている場所が、東寺の敷地のど真ん中です。

五重塔の外観は知っていても、中は知らないことだらけでした。

五重塔は、仏様がいらっしゃる場所が遠くからも見られるように、つまり京都の町にいる人々が拝めるようにと、建立されました。信仰の象徴であり京都の象徴的建物でもある訳です。

弘法大師は五重塔の完成を見ることなく亡くなりましたが、弘法大師の思いとともにしっかりとずっと京都の地に建っています。

【アクセス】

・京都駅八条口から歩いて約15分。

・近鉄東寺駅から歩いて約10分。

あけましておめでとうございます。

お正月は御屠蘇などで日本酒をいただくことが多かったのではないでしょうか?

今日は、京都の日本酒についてです。京都市は2013年に「清酒の普及の促進に関する条例」いわゆる「日本酒で乾杯条例」を施行しました。

今日ご紹介する日本酒は「祝」という名前です。開発されるまでものすごく大変だったお酒で、もちろんおいしい。名前もいいので、お祝い事にぴったりです。

日本酒を造るには、酒米が必要ですが、実は、この祝という名前の「酒米」と「日本酒」の両方が、「京のブランド産品」に認定されています。京のブランド産品とは、京野菜などの京都らしいもので、出荷単位として適正な量を確保していて、品質や規格が統一されていて、他の産地より優位性や独自の要素があるものが、認定されます。

認定に至るまでは、本当に苦労がありました。1900(明治33)年から始まります。京都のお米でつくった京都の日本酒をつくりたいという動きがあり、京都府の農事試験場(現在の農業研究所)で研究が始まりました。研究といってもお米は1年に1回しか収穫できません。その年に栽培されたお米の中から、最も良い米だけを選んで、さらにその中で優れたものだけを翌年に育て収穫するという作業を繰り返し、優れた酒米の性質のみを遺伝させていくという、本当に時間がかかり技術者たちの情熱と努力がなければできない研究を続けていきました。酒造りに適した高品質の酒米の登場を願う京都の酒蔵の人たちの思いに応えるためでした。

そして、1933(昭和8)年に酒米の「祝」が誕生し、日本酒となり、味と香りとともに高い評価を受けました。その後「祝」は、昭和8〜21年は京都府の奨励品種となりましたが、次第に戦争の影が忍び寄り、政府は酒米よりも食用米を作ることを勧めました。

戦後に奨励品種となりますが、農業の機械化により問題が生じます。祝は草丈が高いために機械で収穫しづらく、昭和48年を最後に栽培されなくなりました。

しかし、祝の種は関係者によって密かに公的機関に預けられ、静かな眠りについていたのです。昭和60年代になると、グルメ志向が高まり、吟醸酒や大吟醸酒などの高品質の日本酒が注目されるようになりました。

全国各地で個性的でおいしいお酒が登場する中、京都の酒蔵さんたちは、『京都のお米で、京都独自の日本酒を作りたい』と思っていました。ある職人さんが『昔なぁ・・・祝というすごくいい酒米があったんや。名前も良いやろ。もう一回、祝の日本酒を造りたいなあ』と。これを研究所の方が聞き、「京都の米から京都の酒を」を合言葉に、酒蔵・農家・京都の研究所の方々と力を合わせて復活する時が来たのが1992年です。

1994年、ちょうど平安遷都1200年の時に発売し、おいしいと評判になりました。そして、ついに安定して出荷できるようになり、2012年に京のブランド産品に認定されました。

祝は、香りがきつくなく、甘い香りがするので、薄味の京料理にぴったりです。冷やして飲むのがお勧めです。

精米歩合が50%以下の大吟醸か、60%以下の吟醸か、純米かそうでないかなどで値段が変わりますが、お求めになりやすいものですと、720mlで1500円前後から。高級な物だと720mlで5000円以上となります。

酒造会社の直売所や京都のデパートで買うことができます。「「祝」を使っているお酒ください」と言えば、店員さんが何種類か教えてくれます。

【バックナンバーカレンダー】