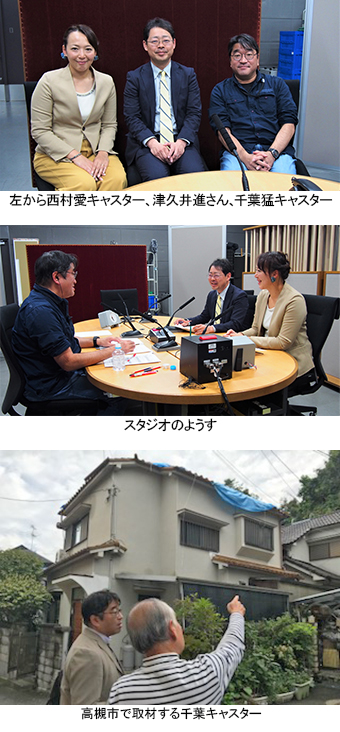

11月26日(月)

第1149回 ネットワーク1・17スペシャル「一部損壊〜災害とお金」

ゲスト:弁護士 津久井進さん

2018年の近畿地方は、大阪北部地震、西日本豪雨、台風21号と、

本当に多くの災害に見舞われました。

被害を受けられたみなさん、その後の暮らしはいかがですか。

住宅に被害を受けても、「一部損壊」の認定の場合、公的な支援はほとんどありません。

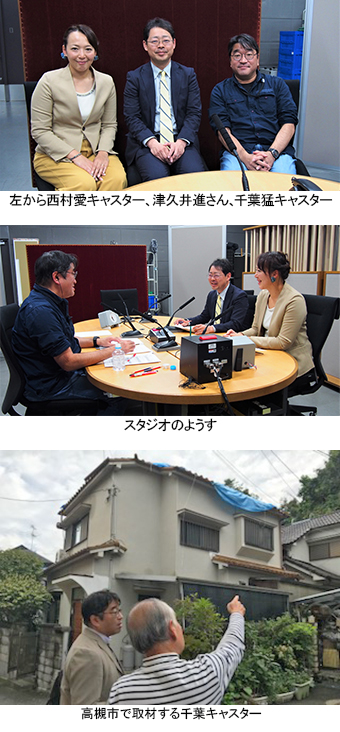

「年金暮らしなのに、屋根の補修だけで300万円から400万円かかるんです」と嘆く大阪北部地震の被災地・高槻市の女性。地震保険に加入していなかったことを後悔する70代の男性。

役所に被害認定の再調査を依頼して「一部損壊」から「半壊」にしてもらったのに、

「半壊では被災者生活再建支援法の支援金が支給されない」と知って落胆する岡山市の女性。

家が全壊するような大きな被害ではなかったものの、

補修の費用をどう捻出するか悩む人たちが大勢います。

「被災者生活再建支援法」は、

住宅が全壊した世帯などに最大300万円の支援金を支給する制度で、

阪神・淡路大震災の被災者やその支援者が声を上げてつくられた法律ですが、

「半壊」や「一部損壊」は支援の対象になりません。

支援金の引き上げや支援対象の拡大を求める声が上がっていますが、

財源などの問題があり、政府は改正に消極的です。

被災した人たちの切実な声を紹介しながら、

弁護士の津久井進さん(日本弁護士連合会災害復興支援委員会委員長)とともに、

被災者への公的支援はこれでいいのか考えます。

11月26日(月)よる7時〜8時の放送です。

千葉猛のひとこと

「一部損壊」に対する公的援助は、阪神淡路大震災で被災者生活再建支援法を創るために立ち上がった被災者の方々の思いでもあります。災害で苦しんでいる国民がいるのに、それを突き放したまま大きなイベントに多額の税金をつぎ込むのは「人間の国」の姿なのか。民主主義の国の根本が問われている問題です。

11月25日(日)

第1148回「転機を迎える消防団」

ゲスト:関西大学准教授 永田尚三さん

今年、地域の消防団に関する報道が相次ぎました。自治体から団員個人に支払われるはずの報酬を、分団がプールして支払っていなかった未払いの問題。さらに、活動実績のない団員に報酬が支払われていた“幽霊団員”の問題です。

ただ、その背景には一概に消防団を責めることができない事情もあります。近年、祭りやイベントの警備、小学校の防火訓練や地域の防災行事など、本来の業務以外の仕事が増えました。しかし、それに伴う経費や報酬は自治体から支払われず、人員確保に苦労する中、消防団の運営は厳しさを増しています。

一方、世界に目を向けると、台湾では地域コミュニティーを支える存在として消防団が大切にされ、住民から日ごろの感謝を込めて多額の寄付が寄せられます。また、ドイツでは小学生の頃から消防団に入団する取り組みが根付いています。

行政だけで担えない災害時の人命救助や日ごろの防災活動など、「共助」の中核を担う消防団。今後、消防団はどうあるべきなのか。消防行政に詳しい関西大学・永田尚三准教授に聞きます。

西村愛のひとこと

飲食店主や、サラリーマン。それぞれの仕事をしながら、地域の防災のために活動している消防団。さまざまな問題の裏にはたいへんな現状があることを知りました。永田准教授のお話で海外に目を向けると、ドイツでは小学校低学年から消防団に入団も!日本とは、全く違った消防団のあり方にびっくりしました。

11月18日(日)

第1147回「台風21号〜被災農家の今」

取材報告:千葉猛アナウンサー

電話:JAいずみの 営農経済部 部長 信貴正憲さん

9月4日に列島を襲った台風21号は、近畿地方の農業にも甚大な被害をもたらしました。被害額は大阪府だけで過去最大規模の78億円に及びます。農作物のほか、被害額を大きくしたのは強風によるビニールハウスの倒壊です。

大阪府岸和田市で葉物野菜などの栽培を手掛ける農家の谷本純一さん(42)は、ビニールハウス8棟のうち5棟が全壊しました。二重ローンを抱えることになるため、ハウスの再建にはなかなか踏み切れないと言います。こうした農家を支援するため、大阪府は最大1800万円を融資する制度を創設。また、国も、農業施設の修繕費用を助成する制度の適用を決めました。

泉州地域の4市1町を管轄するJAいずみのでは、農作物の出荷量が例年の6割〜7割まで落ち込んでいます。ビニールハウスが無いと、冬場に行う、特産品の水ナスの植え付けもできません。復旧の遅れは来年の収穫にも影響します。

番組では、農家への取材リポートを交え、JAいずみのの職員の方に電話を繋いで、台風21号で被害を受けた農業の今を伝えます。

千葉猛のひとこと

「この一か月半、収入がないです」という谷本さんのお話は重く心に響きました。

また、今回の取材で農地被害の片づけボランティアの必要性も強く感じました。「一人で片づけをしていると、メンタル面で本当にきついです」と谷本さんは話していました。まさにボランティアが求められている場面だと感じます。

11月11日(日)

第1146回「北海道胆振東部地震2か月〜厳しい冬を前に被災地は」

電話:むかわ町在住 久保田夕子さん

胆振東部地震災害FM支援会 大嶋智博さん

最大震度7を観測し、41人が亡くなった北海道胆振東部地震から、今月6日で2か月が経ちました。被害が大きかった厚真町、むかわ町、安平町の3町では、仮設住宅への入居が始まっていますが、いまだに約150人が避難所で暮らしています。

震度6強を観測したむかわ町では、道路の通行止めは解消されたものの、波打っていてまだ修復工事が行われていない道路もあります。商店街は倒壊した店舗の取り壊しが始まったばかりで、再建のメドは立っていません。また、地震で亀裂が入った多くの住宅では、冷たいすきま風に悩まされていますが、修理の依頼が多すぎて追いついていないのが現状です。

北海道の厳しい冬の到来を前に、被災地はどのような状況なのでしょうか。どんな支援を求めているのでしょうか。むかわ町で被災住民に生活・復興情報を伝える臨時災害放送局「むかわさいがいエフエム」のパーソナリティーを務めていた久保田夕子さん、そして、厚真町で「あつま災害エフエム」の運営を手がける胆振東部地震災害FM支援会・大嶋智博さんの2人に、電話で話を聞きます。

西村愛のひとこと

避難所で知り合った友達と離れるのが寂しい、仮設住宅での孤独が心配。子供達が遊んでいた公共施設が被災して使えない状況との声も。冬のむかわ町の気温はマイナス20度近くだそう!少しでも安心して冬を過ごしてもらえるよう、募金や北海道の特産物を積極的に買って応援していきたいと思います!

11月04日(日)

第1145回「台風21号2ヵ月〜高潮の脅威」

取材報告:新川 和賀子ディレクター

電話:早稲田大学 教授 柴山知也さん

非常に強い勢力を保ったまま上陸した台風21号により、近畿各地が甚大な被害を受けてから4日で2ヵ月を迎えます。強風で瓦屋根がずれてブルーシートがかけられたままの家屋や高潮と高波によって破壊された沿岸部の護岸など、各地で今も爪痕が残っています。

台風21号では、大阪湾で1961年の第2室戸台風の時を越える過去最高の潮位を記録しました。関西空港が広範囲に浸水したことが大きく報道されましたが、記録的な高潮は住宅地にも被害をもたらしました。約2,600世帯が暮らす人工島の南芦屋浜(兵庫県芦屋市)では、約5メートルの護岸を越えて高潮が流れ込み、約250軒が床上床下浸水の被害に遭いました。しかし、県が公表している高潮のハザードマップでは浸水が想定されていませんでした。

高潮・高波の現地調査を行った、早稲田大学の柴山知也教授(海岸工学)は、「台風がこれまでと違う挙動を取るようになってきていて、高潮被害も過去の経験でははかれない。海沿いの地域ではどこで浸水が起きてもおかしくない」と話します。

柴山教授と電話をつなぎ、南芦屋浜の住民インタビューを交えながら今回の高潮被害と今後備えるべきことについて考えます。

千葉猛のひとこと

「瞬く間に1メートルほどの深さの水に取り囲まれた」高潮被害者の方の証言は、生々しく心に突き刺さります。台風の被害についてはこれまでの経験では対応できない不測の事態発生の恐れがあるという専門家のお話でした。南芦屋浜ではより安全な避難所の設置を含めて、早急な対策の必要性を感じました。