01月31日(日)

第1266回「阪神・淡路大震災26年【5】

~被災者の証言集をまとめて」

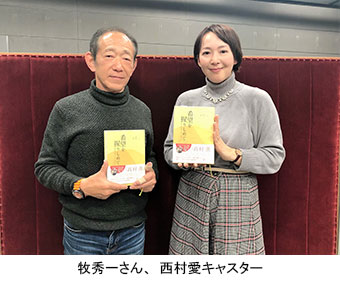

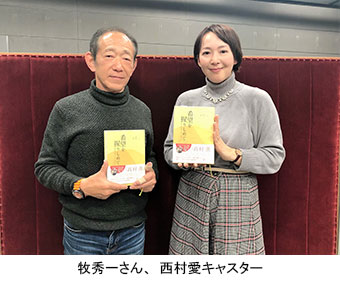

ゲスト:NPO法人「よろず相談室」理事長 牧秀一さん

阪神・淡路大震災で被災した高齢者や、地震で障害が残った人たちの支援を続けてきたNPO法人「よろず相談室」理事長の牧秀一さんが、昨年末、証言集をまとめたDVD付きの書籍を出版しました。タイトルは「希望を握りしめて~阪神淡路大震災から25年を語り合う」。牧さんが、18世帯26人から、震災体験やその人の人生について丁寧に聞き取りを行いました。

ガレキの下に60時間生き埋めになり、後遺症が残った女性。借り上げ復興住宅の入居期限を迎えて80歳を過ぎてから立ち退きを余儀なくされた男性。地震で自宅は失ったけど、ボランティアに御礼の手紙を書くために定時制高校に通って学びなおした男性...。長年、寄り添い続けてきた牧さんが聞き取りを行うからこそ語った、生々しい言葉の数々が記されています。牧さんは著書の中で、「大災害で人はどんな苦しみに直面し、どう生き抜くのか。全国の被災者の人々の力に少しでもなれたらうれしい。そして、これから災害に遭うかも知れない全ての人たちに、共に考えてほしい」と綴っています。

牧さんをゲストに迎え、被災者の声を紹介しながらお話を聞きます。

東日本大震災の被災地の学校に証言集を寄贈するためのクラウドファンディング

https://kobe.en-jine.com/projects/yorozu-book

西村愛のひとこと

被災して命があったからこそ、障がいを負った方や、孤独になり辛い想いをされた方々がいます。長年寄り添った牧さんだからこそ話せた素直な気持ち。私たちにも届けてくださりありがとうございます。読み終えた皆さんがどう感じられたのか、語り合いたい本です。東北の多くの子どもたちにも届きますように。

01月24日(日)

第1265回「阪神・淡路大震災26年【4】~語り継ぎの先駆者たち」

取材報告:亘 佐和子プロデューサー

阪神・淡路大震災の追悼行事や語り継ぎ活動の中心となってきた人たちが去年、相次いで亡くなり、その名前が神戸・東遊園地の「慰霊と復興のモニュメント」に加えられました。亡くなった2人の方の番組出演時のインタビューを再編集して放送します。

NPO法人「阪神・淡路大震災1.17希望の灯り(HANDS)」の初代理事長だった白木利周さんは、震災で長男の健介さん(当時21歳)を亡くしました。4年後、慰霊碑をめぐる「震災モニュメントウォーク」への参加をきっかけに、語り部活動を始めます。東遊園地の「1・17のつどい」で遺族が語り合う場をつくることにこだわり、中越地震や東日本大震災の被災地支援にも何度も足を運びました。数年間の病との闘いの中で、「震災25年の2000年1月17日にはどうしても東遊園地に行きたい」と言い続け、その希望がかなった3か月後に亡くなりました。長女の白木かおりさんは言います。「語り部活動は父の生きがいでした」。

「1・17のつどい」で使う竹灯籠の準備をするボランティア団体「神戸・市民交流会」事務局長だった山川泰宏さんも、去年、82歳で亡くなりました。何度も出演していただいた中から、「追悼行事とともに、減災・防災の考え方を若い人につなげていきたい」と語ったインタビュー(2016年1月)を放送します。

西村愛のひとこと

阪神・淡路大震災は、今では歴史の教科書に載っているできごと。でも、また大地震が起こるかもしれない。時代と共に新たな価値観も生まれるけれど、遺族の方が大切にされてきた気持ちをしっかり受け止めて、伝えていきたいと感じました。今後も語り継ぎのきっかけになる番組をつくっていきたいと思います。

01月17日(日)

第1264回「阪神・淡路大震災26年【3】~神戸・東遊園地から生中継」

電話:神戸大学2年生だった息子を亡くした 加藤りつこさん

阪神・淡路大震災の発生からちょうど26年となる1月17日の放送は、西村愛キャスターの神戸・東遊園地からの生中継です。新型コロナウイルスの感染拡大で緊急事態宣言が発令される中での「1・17のつどい」。来場できない人たちも思いを届けられるように、実行委員会がメッセージを募集したところ、約8000枚が集まりました。メッセージは紙灯篭に使われ、今年は「がんばろう・1・17」の文字のかたちに並べられます。

番組では、会場に来ることができなかった遺族の声も伝えます。広島市に住む加藤りつこさんは、神戸大学の2年生だった息子の貴光さん(当時21歳)を震災で亡くしました。毎年1月17日の早朝は東遊園地で迎えていましたが、今年は断念し、広島で静かに手を合わせます。オンライン会議システム「Zoom」で東遊園地とつないで黙とうができるということで、「コロナの影響で、新しい追悼のかたちが始まった気がする」と話します。

感染防止に気を使いながら、それぞれが迎える祈りの時間。紙灯篭に思いを書いた人たちのインタビューや、番組リスナーのメッセージも紹介しながら、コロナ禍の追悼行事を生放送で伝えます。

西村愛のひとこと

丸26年の1.17。被災した方が「2階で寝ていたから助かった」「ベッドの上にある掛け時計を外しておいてよかった」「窓が割れて辺り一面ガラスの破片だらけ。靴があればよかった」。大変でしたねで終わるのではなく、みなさんのお話を私たちの命を守るヒントとして大切に学んでいきたいと思います。

01月10日(日)

第1263回「阪神・淡路大震災26年【2】~亡くなった息子へ」

電話:福岡県太宰府市在住 船越明美さん

去年1月17日、兵庫県宝塚市に阪神・淡路大震災の犠牲者の名前を刻んだ「追悼の碑」が完成しました。きっかけになったのは、震災で息子を亡くした女性が市役所に送った手紙でした。「息子は、9カ月という短い間でしたが、宝塚の地で充実した日々を送っていたことでしょう。鎮魂の碑で名前を残していただけないでしょうか。」

手紙を書いたのは、福岡県太宰府市の船越明美さん。明美さんの次男の隆文さん(当時17)は、プロ棋士を目指して親元を離れ、宝塚在住の師匠の家の近くで一人暮らしをしていました。震災発生の前夜、電話で「僕、もっとがんばるけん」と明美さんに話し、「あす朝は早いから起こしてね」と言って電話を切りました。翌朝、明美さんが何度電話してもつながりません。アパートが倒壊し、亡くなっていたのです。

悲しみに暮れる明美さんが、ようやく宝塚に行けるようになったのは9年後。それ以来、1月17日には現地を訪れて手を合わせていました。しかし、今年は新型コロナの感染拡大で、宝塚に行くことはあきらめています。「夢を持って努力していた隆文のことを知ってほしい」と語る明美さんに、電話で話を聞きます。

西村愛のひとこと

[追悼の碑]には、それぞれの遺族の想いが込められています。「夢を持って努力をしていた隆文のことを、みんなに覚えていてほしい」と語った母、明美さん。

大切な人を悲しませないよう、命を守るためにできること。私もゆずり葉緑地に行き[追悼の碑]の前で手を合わせ、改めて考えました。

01月03日(日)

第1262回「阪神・淡路大震災26年【1】~10代の語り部たち」

ゲスト:「1.17希望の架け橋」代表 藤原祐弥さん

副代表 村田陽菜さん

阪神・淡路大震災の発生からまもなく26年を迎えます。記憶の風化が叫ばれる中、震災を知らない世代の若者たちが立ち上がりました。若い世代で震災の記憶を伝えていこうというグループ「1.17希望の架け橋」が、昨年10月に発足。メンバーは、15歳~21歳の21人で、全員が震災後に生まれています。代表を務める会社員の藤原祐弥さん(18)は、神戸市長田区出身。建設会社社長として震災復興事業にも携わった祖父の経験談を親族から聞いてきましたが、その経験を伝えていく場がないことにもどかしさを感じ、同じ思いの若者を集めてグループを設立しました。

12月初旬、神戸ルミナリエの代替事業が行われた東遊園地(神戸市中央区)で、グループとして初めての本格的な活動を行い、写真パネルなどを使って来場者に震災を伝えました。会場では、藤原さんと同じように震災を経験していない世代の人たちが、熱心に写真をのぞきこむ姿が見られました。

藤原さんは、「はじめは不安もあったが、被災した方々から、『若い人にどんどん震災のことを語り継いでほしい』と言っていただいた。自分たちの姿を見て、震災を経験していない世代の人が率先して語り継ぎに参加してほしい」と語ります。

藤原さんとグループ副代表の村田陽菜さんをスタジオに迎え、語り部としての思いや、活動の中で感じたことを聞きます。

西村愛のひとこと

藤原さんのおじいさまは被災し、復興事業にも関わっていらしたそうです。住宅の解体は通常1日で終わる作業が3日も。それは住んでいた方が思い出の品を涙ながらに取り出していたから...。三重出身の村田さんも知らないからこそ、素直な気持ちでまっすぐ向き合う。世代を越えた心のつながりに感動しました。