取材報告:亘 佐和子プロデューサー

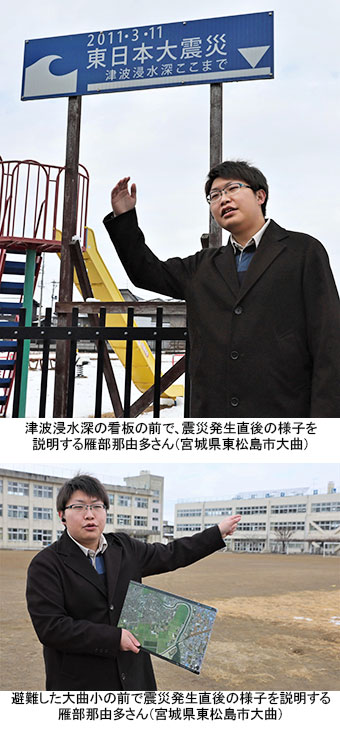

全国の地方紙と放送局でつくる「311メディアネット」が防災ワークショップ「むすび塾」をオンラインで開催し、小学5年生のときに宮城県東松島市で被災した雁部那由多さん(東北学院大学3年生、22歳)が、現場の大曲小学校から自身の体験を語りました。

雁部さんは自宅のすぐそばの大曲小学校に避難し、家族と離れてひとりで校舎の1階に靴を取りにきて津波に襲われます。必死で壁につかまって流されないように耐えていた時、目の前にいた男性が助けを求めて手を伸ばしてきますが、手を伸ばし返すことをせず、男性はそのまま流されて亡くなりました。自分は人を殺してしまったのではないかと悩む雁部さん。数年後、人から勧められ、「自分の体験を吐き出して楽になるため」に語り始めます。

大曲小学校では児童11人が津波で亡くなりましたが、被災した人としなかった人の溝は大きく、完全に分断されたといいます。何かを語るとだれかが傷つき、震災の話はずっとタブーでした。今でも語り部活動に否定的な人も多いそうです。小学校は震災後に生まれた子どもたちが大半になり、学校で起こったことは語り継がれていません。地域の大切な記憶は失われてしまうのでしょうか。災害をどう語っていくのか、雁部さんの11年から考えます。

西村愛のひとこと

小学5年生でこれだけのつらい体験をして生きぬいてきた雁部さん。同じクラスでも被災した人、被災しなかった人が分断され、『震災は僕らに何を見せたかというと格差を見せた』といいます。被災した家庭には衣服や食料支援などがスムーズに行き渡るように。生活面の支援も、心のケアもより充実させていかなくては、と思いました。