オンライン:箕面市国際交流協会 バイサさん

外国人防災アドバイザー 畢微さん

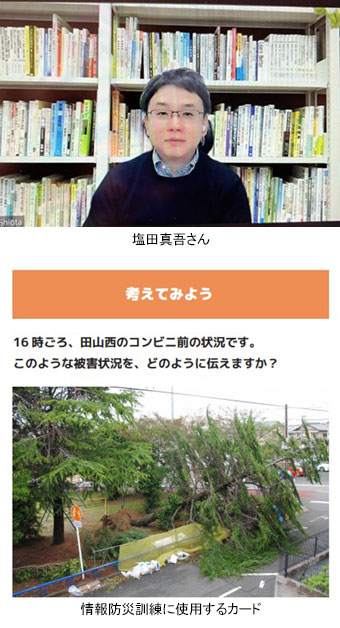

日本に住む外国人の中には、母国で地震や台風を経験したことがなく、災害に対して強い不安を持つ人もいます。そんな外国人に防災の知識を学んでもらい、コミュニティに情報を発信してもらう「外国人防災アドバイザー」という取り組みが各地で広まっています。

大阪府箕面市がこの取り組みを始めたきっかけは、2018年の大阪北部地震でした。市内の小学校に想像を超える130人以上の外国人が避難しましたが、言葉の壁から地震速報や避難情報を読めない人がたくさんいました。避難所の場所や災害時にとるべき行動を教わったことがない人もいて、さらに食事や宗教など外国人特有の困りごともありました。

それを受けて、箕面市は2020年から「外国人防災アドバイザー」制度をスタート。市内に住む外国人から希望者を募り、防災に関する研修で「災害時にどんな行動取るべきか」をワークショップで学んでもらいます。市の定期的な企画会議にも参加してもらい、実際に困っている当事者の声を吸い上げて防災対策に生かしています。

日本に住む外国人にどんな支援が必要なのか?取り組みを始めた箕面市国際交流協会のバイサさんと、アドバイザーとなった中国人の畢微(ひつび)さんに聞きます。

箕面市国際交流協会

https://mafga.or.jp/news/bousai_videos2021/

西村愛のひとこと

大阪北部地震のとき、災害に対しての知識がなく不安になった外国人の方々の想いを初めて聞きました。言葉の不安を抱えて来日した同じ立場だからこそ、寄り添える。課題を見つけることができる。気持ちをわかってくれる人がいるのは、心強いですね。この取り組みが、全国に広がるといいなぁと思います!