電話:元小高中学校 音楽教諭、合唱曲「群青」作曲者 小田美樹さん

2011年3月11日に発生した福島第一原発事故では、多くの住民が避難を余儀なくされ、強制避難区域内の子どもたちは同級生と離れ離れになりました。

福島県南相馬市立小高中学校は、4人が津波で亡くなり、避難で生徒数は3分の1に減少。仮設校舎での学校生活が続きました。震災当時の1年生が3年生になった2012年4月、音楽教諭の小田美樹さんが担任になりました。ある日、同級生の誰がどこにいるのかを確かめながら、仲間の顔写真を大きな日本地図に貼り付けていると、生徒たちが口々に「遠いね」「どうやったら行けるの?」「でも、この地図の上の空はつながっているね」などとつぶやきました。その日から小田教諭は、生徒たちの日々のつぶやきを綴って歌詞に仕上げ、合唱曲「群青」として完成させました。卒業式を前に、京都府長岡京市の復興支援コンサートに招かれた生徒たちは、涙を浮かべながら「群青」を歌い上げ、会場はあたたかい拍手に包まれました。小田教諭は、「震災の後、子どもたちが思い通りにいかなくてくやしいと流す涙は何度も見てきたけど、自分たちが受け入れられて安心できたという涙を流すのを初めて見た」と話します。

小田教諭と電話をつなぎ、当時の生徒たちの状況や合唱曲「群青」に込められた思いを聞きます。

西村愛のひとこと

原発事故後、離ればなれになった友達を想い歌う【群青】。当時中1だった方々が大人になり、夢を叶え活躍されています。「同じ空の下、つながっている」その想いが支えになり、力強く前を向いて歩んでいる姿に私も力をもらいました。コロナ禍で大変な毎日。あきらめそうになっても、あと少し進んでみよう!

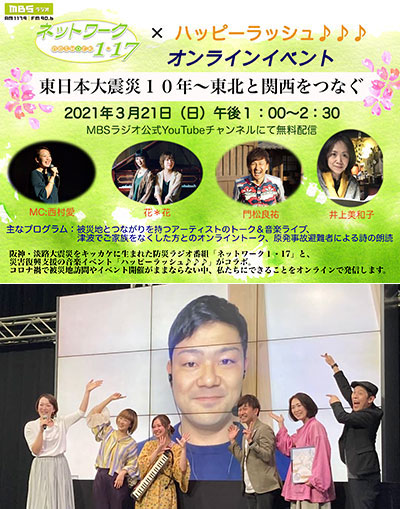

ネットワーク1・17 配信イベント

「東日本大震災10年~東北と関西をつなぐ」

配信当日ご覧いただいたみなさん、ありがとうございました。

アーカイブ動画を3月31日までご覧いただけます

https://youtu.be/Vwpd-qNMgrI