01月18日(日)

第1529回「阪神・淡路大震災31年【5】~口腔ケア」

ゲスト:ときわ病院歯科口腔外科部長 足立了平さん

阪神・淡路大震災での災害関連死のうち、およそ4分の1が肺炎によるもので、その多くが「誤嚥性肺炎」とみられています。「誤嚥性肺炎」は、口腔内で増加した細菌が誤って気管に入り、肺で増殖する疾患です。低栄養や、体力・嚥下能力(飲み込む力)の低下した高齢者の発症リスクが高く、災害時の避難生活では、十分な注意が必要です。

ときわ病院歯科口腔外科部長の足立了平さんは、阪神・淡路大震災の避難所を回って、歯ブラシの配布など被災者支援を行いましたが、「誤嚥性肺炎は口の細菌が原因で発症することや、口腔ケアで防止できるということが、当時は分かっておらず、避難所で効果的な口腔ケアを提供することができなかった」と悔やんでいます。避難所の環境整備とともに、私たちひとりひとりが平時から「噛める力」「飲み込める力」の維持に努めることが大切です。

番組では、阪神・淡路大震災の教訓から、災害時の口腔ケアの重要性を訴え続けている足立さんに、誤嚥性肺炎を防ぐ「口腔ケア」について詳しく教えてもらいます。

01月11日(日)

第1528回「阪神・淡路大震災31年【4】~落下物への対策」

ゲスト:アウトドア防災ガイド あんどうりすさん

31年前の1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、6434人が死亡し、その死因のほとんどが、家屋の倒壊や家具などの転倒による圧迫死でした。この教訓から、家具の固定や落下を防止することが地震から命を守る対策として推奨されてきました。

しかし、家具の転倒や落下などで命を落とした人の詳しいデータはこれまで存在しませんでした。兵庫県立大学大学院で研究をしているアウトドア防災ガイドのあんどうりすさんは、そこに疑問を感じ、「家具類の転倒・落下・移動」による犠牲者の調査を始めました。

あんどうさんの研究では、阪神・淡路大震災以降に全国で起きた大地震で少なくとも48人が「家具類の転倒・落下・移動」で死亡し、そのうち、阪神・淡路大震災以外の死者15人中9人が「本の落下」によって死亡していたことがわかりました。番組では、あんどうさんに詳しい調査内容や、「本の落下」によって命を落とさないための対策などを聞きます。

01月04日(日)

第1527回「阪神・淡路大震災31年【3】~家具固定」

ゲスト:国際災害レスキューナース 辻直美さん

国際災害レスキューナースとして活動している辻直美さんは、31年前の阪神・淡路大震災で被災しました。当時、5年目の看護師だった辻さんは、夜勤明け、吹田市の自宅で眠りにつこうとしたその瞬間に大きな揺れに襲われました。10キロ以上の重さのあるテレビデオ(テレビとビデオが一体化した商品)が飛んできて顔を骨折し、自宅は半壊したそうです。

辻さんは、このような経験をしたからこそ、「家具固定の重要性」を訴えています。大きな地震が起こると、モノは「落ちる・倒れる・移動する・飛ぶ」という動きをします。この4つの危険な動きから身を守る備えが必要だと、辻さんは指摘します。

また、家の片付けも「防災」につながります。食事中、就寝前、出かける前だけでも床やテーブルに散らばっているモノを蓋つきの箱に入れましょう。これだけで、ケガの予防につながるそうです。辻さんに阪神・淡路大震災の経験を踏まえた「地震の備え」について聞きます。

01月01日(木)

第1526回「ネットワーク1・17スペシャル~地震から2年、能登はいま」

出演:神戸大学名誉教授 室﨑益輝さん

亘佐和子プロデューサー

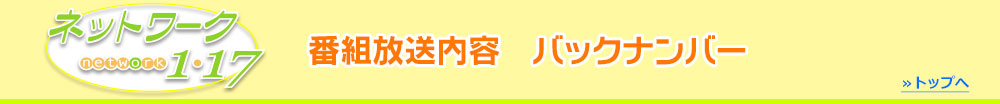

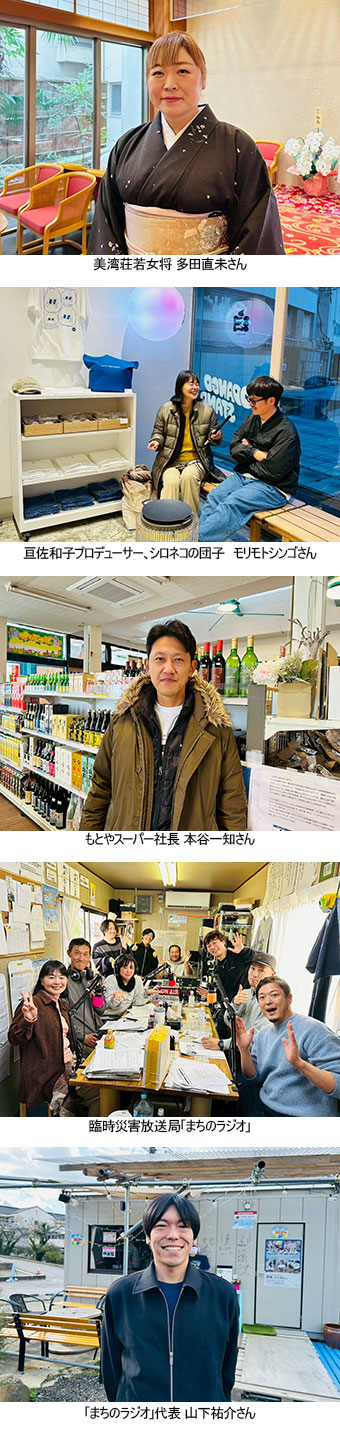

2026年元日は、能登半島地震2年の特別番組を、午後4時から1時間半の生放送でお届けします。番組プロデューサーが和倉温泉(石川県七尾市)と、輪島市町野町を取材してきました。

和倉温泉は能登観光の拠点として人気の高い温泉地ですが、地震の被害は大きく、20軒の旅館のうち営業再開したのは9軒、稼働客室は地震前の3割程度にとどまっています。それでも、2025年11月に営業を再開したばかりの「美湾荘」の社長・多田直未さんは、「心が折れることはない。和倉温泉ががんばらないと、能登半島全体がよくならない」と話します。多田さんら40代の若手が中心になって町づくりに取り組んでいるそうです。

地震と奥能登豪雨(2024年9月)で大きな打撃を受けた輪島市町野町でも、新しい取り組みが始まっています。町で唯一のスーパーマーケット「もとやスーパー」は、全国から支援者が訪れる拠点になってきましたが、それを発展させ、「泊まれるスーパー」をコンセプトに「MOTOYA Base」という復興拠点をつくろうとしています。地元の買い物客と、地域外から来たボランティアや旅行者が交流できる場所です。

町野町では2025年7月、臨時災害放送局「まちのラジオ」もスタートしました。パーソナリティも制作も技術も地元住民が担い、みんなでつくるラジオを目指します。

人口減少や高齢化など課題は深刻ですが、地元の人たちと支援者のつながりで、新たな取り組みが始まっている能登。復興の現在地とこれからを考えます。

和倉温泉観光協会

https://www.wakura.or.jp/

MOTOYA Base クラウドファンディング

https://camp-fire.jp/projects/888535/view

まちのラジオ

https://saigaifm.hp.peraichi.com/machino

阪神・淡路大震災31年プロジェクト「ラジオが となりに」

https://www.mbs1179.com/tonari/

12月28日(日)

第1525回「阪神・淡路大震災31年【2】~最期の地で追悼音楽会」

取材報告:亘佐和子プロデューサー

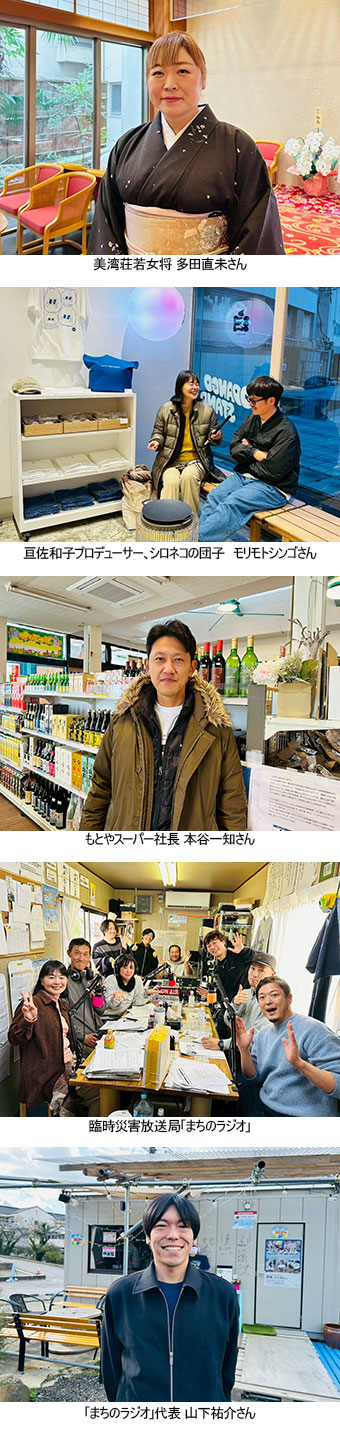

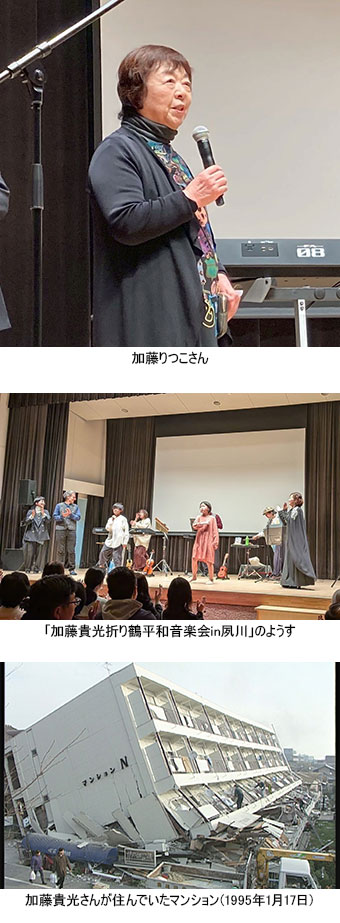

阪神・淡路大震災によるマンションの倒壊で亡くなった加藤貴光さん(当時、神戸大学2年生)を祈念する音楽会が、貴光さんが亡くなった西宮市夙川の公民館で、初めて開催されました。開催には、「ネットワーク1・17」も大きく関わっています。

2023年3月5日に放送した「ネットワーク1・17スペシャル~即死の真相」では、地震が起こった後、貴光さんが約3時間にわたり、倒壊した部屋の壁をたたいて助けを求めていたという、上階の住人の証言を紹介しました。近くの住人である米田和正さん(76歳)はこの番組を聞いて、救助に向かわなかったことを悔やみ、貴光さんの母親のりつこさんに連絡をとりました。2人の交流が、夙川での音楽会の開催につながりました。

12月20日、「加藤貴光折り鶴平和音楽会in夙川」では、貴光さんがりつこさんに書いた手紙をもとにした楽曲「親愛なる母上様」を、熊本・阿蘇の音楽デュオ「Viento」とクロマチックハーモニカの岡直弥さんが演奏。りつこさんは、「ずっと夙川に来るのが辛かったが、みなさんのあたたかさに触れて、きょうから変われそうだ」と語りました。音楽会開催のいきさつと当日の模様を、番組プロデューサーがリポートします。

「ネットワーク1・17スペシャル~即死の真相 (2023年3月5日)」

https://www.youtube.com/watch?v=vgSa-sjaJow

(番組内容は予告なく変更する場合があります)

12月21日(日)

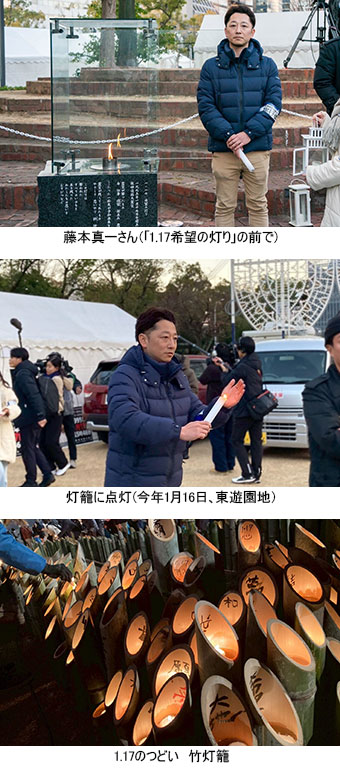

第1524回「阪神・淡路大震災31年【1】~1.17のつどい」

電話:「1.17のつどい」実行委員長 藤本真一さん

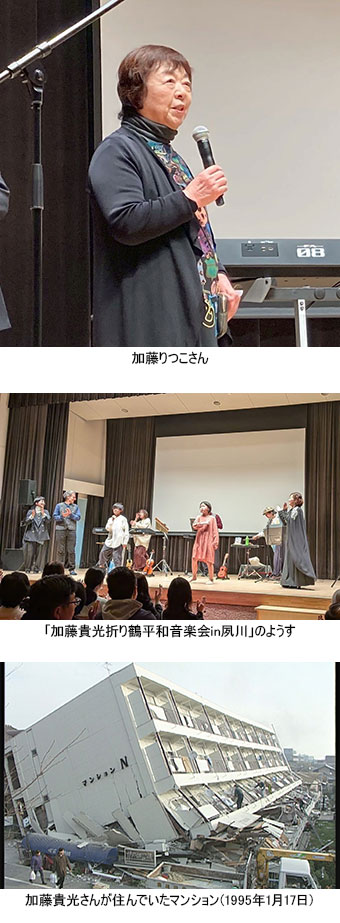

阪神・淡路大震災は番組の原点ということで、震災31年のシリーズを始めます。初回は「1.17のつどい」実行委員長の藤本真一さん(41)がゲストです。

地震が発生した1月17日に毎年、神戸の東遊園地で開かれる「1.17のつどい」では、大勢の人が灯籠に手を合わせて犠牲者を悼みます。行政ではなく、市民ボランティアの力で続いている行事で、藤本さんは2016年から実行委員長を務めます。2026年は1月17日が土曜日ということで、例年より多い約6万人の来場を想定しているそうです。

今回は約30人の学生で「1.17リーダーズ」というグループを結成し、つどいの企画・準備を進めています。彼らは能登半島地震の被災地である石川県輪島市町野町で8月に開催された「曽々木大祭」に、キリコ灯篭を担ぐボランティアとして参加したメンバーが中心で、今年9月1日の防災の日には、大阪・関西万博の会場でブースを設置して、来場者に竹灯籠のメッセージを書いてもらうなど、つどいの広報活動も行いました。

サークル活動のように楽しみながら、つどいの準備に取り組む若者たち。震災を知らない世代に何を語り、どのように引き継いでいくのか、藤本さんに話を聞きます。

1.17のつどい

https://117notsudoi.jp/

12月14日(日)

第1523回「災害時のフレイル予防」

オンライン:東京大学 高齢社会総合研究機構 教授 飯島勝矢さん

災害後、避難所で生活を送る高齢者は筋力や体力が低下しやすくなります。健康な状態と要介護状態の中間のその段階を「フレイル」(=虚弱)といいます。「フレイル」を放置すると、介護が必要になったり、災害関連死につながることもあり、十分な注意が必要です。

高齢者のフレイル問題に詳しい東京大学高齢社会総合研究機構の飯島勝矢教授は、「フレイルは、本人の頑張りで元の健康な状態に戻ることも、予防することもできる」と話します。予防で大切なことは、「栄養・運動・社会参加」の3つです。どれかひとつを単体で行うよりも、『友達とおしゃべりしながら散歩をする』『みんなで美味しい食事をとる』など、総合的に行うのが効果的だそうです。

また、近年は「オーラルフレイル」(=口の機能低下)も問題視されています。食べこぼす、滑舌が悪くなったなど、些細な口の衰えが心身の機能低下につながることもあり、災害時でも口腔ケアが重要です。災害時のフレイル予防について飯島さんに詳しく教えてもらいます。

12月07日(日)

第1522回「片付けながら災害に備える"防災お片付け"」

オンライン:Nice Life代表・防災士・整理収納アドバイザー 熊田明美さん

年末大掃除の季節です。家を片付けながら同時に災害への備えもできるという「防災お片付け」について取り上げます。

防災お片付けとは、「災害の際に安全かどうか?」という視点で、掃除や整理整頓、備蓄品を見直す方法です。例えば、雑貨や小物はラックに入れるだけでなく、地震の揺れで飛び出さないよう蓋をします。机や壁に飾る写真や絵も、しっかりと固定することが必要です。せっかく用意した備蓄用の水も、棚の上部に収納すると倒れた時に破損する可能性があるので、取り出しやすいよう手の届く下の方に収納します。

また、寝室に背の高い家具は置かず、物はドアを塞がない場所に配置します。キッチンも、出しっぱなしの調味料をできるだけ中にしまえば、ケガのリスクを減らすだけでなく、普段の生活を快適に整えることにもつながります。

そんな防災お片付けの実践方法について、防災士で整理収納アドバイザーの資格を持つNice Life代表・熊田明美さんに教えてもらいます。

11月30日(日)

第1521回「避難時の感染症対策」

オンライン:白鷗大学 教育学部 教授 岡田晴恵さん

インフルエンザの感染者が急増しています。空気が乾燥し、気温がぐっと低くなるこの時期は、十分な注意と対策が必要です。もし今、大きな地震が発生したら、多くの人が集まる避難所ではどのような感染症対策が必要なのでしょうか。

感染症に詳しい白鷗大学の岡田晴恵教授は、「冬の避難所でインフルエンザやコロナなどの感染症が広がると流行は避けられない。平時からワクチン接種を含めた対策が必要」と警鐘を鳴らします。避難所に求められる感染症対策はいくつかありますが、大事なのは、1時間に数回、複数の方角の窓を開ける「十分な換気」だと言います。

また、災害時には「破傷風」にも注意が必要です。破傷風は世界中の土壌にいる破傷風菌の感染によって起こり、重症化した場合の致死率は10~20%とされています。

平時の日本での感染者数は年間100人程度ですが、傷や火傷の傷口などから菌が体内に侵入するため、災害時には特に注意が必要です。実際、東日本大震災の被災地では10例の感染が報告されています。番組では、岡田教授に避難時の感染症対策について詳しく聞きます。

↓エンディングでご紹介した音楽会の詳細はコチラ↓

「加藤貴光折り鶴平和音楽会in夙川」

12月20日(土)16時~ 西宮市立夙川公民館

阪神・淡路大震災で亡くなった加藤貴光さん(神戸大学2年生、広島出身)を追悼する音楽会が、震災30年の今年、亡くなった場所である夙川で初めて開催されます。

チケット申し込みはこちら

http://hiroshima-fukushima.com/news_detail.html?id=6633168c131e450387

11月23日(日)

第1520回「防災目線で考える空き家対策」

オンライン:明治大学 教授 野澤千絵さん

現在、空き家は全国で約900万戸あり、住宅総数の13.8%を占めていますが、その災害リスクは深刻です。空き家は地震で倒壊して近隣の住宅を損壊したり、火災の出火元になったりして、二次被害を引き起こす可能性があります。また、壁が崩れて道路をふさぎ、避難や緊急輸送の妨げになったり、津波や水害で流されて漂流物となる危険性もあります。

さらに災害発生後も、所有者と連絡が取れないために解体できず、復興の妨げになるなど、さまざまなリスクが指摘されています。ただ、所有者が不明だったり、複数の親せきを跨いで大人数が所有者になっていたりして、対策が進まないのが現実です。政府は管理不全の空き家に対し固定資産税を増額するなど、対策を試みていますが、その数は増える一方です。

災害時の二次被害を減らすために、どんな空き家対策が考えられるのでしょうか。住宅問題や都市開発に詳しい明治大学の野澤千絵教授に聞きます。